象山竹根雕艺术家郑宝根遗作展播视频近日引发全网关注。其遗孀徐亚玲通过视频号发布的纪念视频,3个月内观看量突破10万次,国内外观众对《渔趣》《两小有猜》等代表作纷纷点赞。

“希望让更多人看到竹根雕‘化腐朽为神奇’的力量。”徐亚玲表示,象山作为文化部命名的“中国民间艺术(竹根雕)之乡”,此次她想通过网上展示平台,旨在弘扬、传播象山竹根雕之乡及竹根雕品牌,驱动本土竹根雕产业创新升级,打造“指尖经济”新引擎。

郑宝根生前为中国根艺美术大师、高级工艺美术师,于1957年出生,是象山竹根雕艺术的主要创始人,其作品被中国美术馆、中国广电总局等单位永久收藏。

“石榴小孩”是1978年秋冬期间,郑宝根用传统手法制作的象山县第一件传统题材的竹根雕作品,也是供同行们参照仿制的第一件样品

上世纪70年代初期,16岁拜师学艺的郑宝根,凭借对竹材肌理的敏锐洞察,在1978年与业内人士一起创业主攻竹根雕作品,1983年其作品首登广交会,以《渔翁》等系列打开国际市场,为象山赢得“中国民间艺术(竹根雕)之乡”奠定基础。这期间做了大量的工作,为象山的竹根雕事业开创新局面尽心尽责。2000年5月,中国美术馆第七届根艺美术展出现罕见一幕:郑宝根与夫人徐亚玲的作品《两小有猜》《窥视人间》同时斩获“刘开渠根艺奖”金奖。这件以儿童嬉戏为题材的作品,凭借竹根须毛构建的生动衣纹肌理,令新华社摄影家侯波题写“神品”赞语,加拿大汉学家主动邀约合影,创下该展览单日3000人次观摩记录。

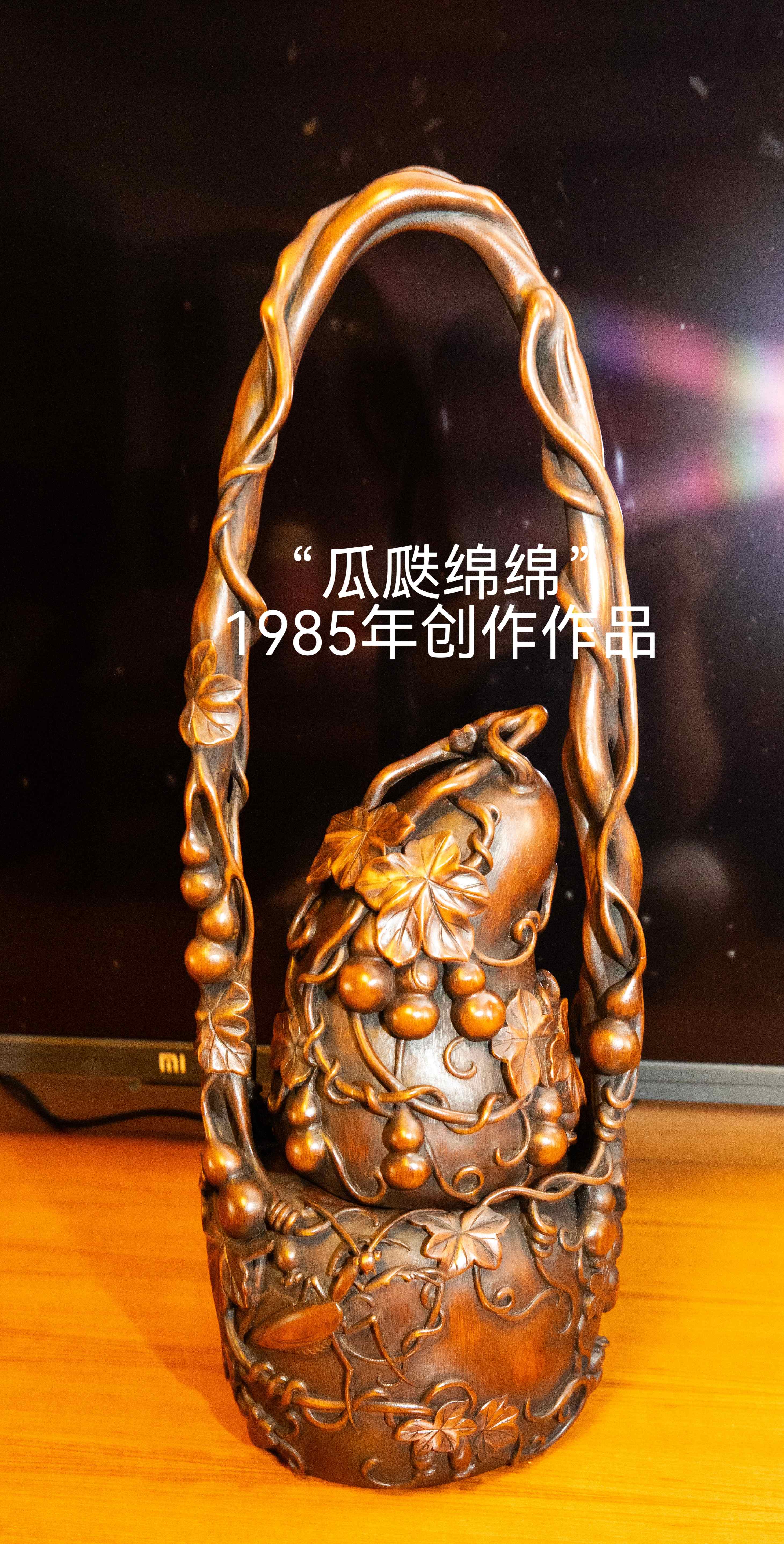

与常见根雕侧重智慧型创作不同,郑宝根被学界定义为“功夫型艺术家”,由他开创性地将竹根须转化为艺术语言,比如,他的作品《风雨归牧》中以倒置根须表现蓑衣垂坠感,作品《窥视人间》则用毛刺肌理模拟猕猴皮毛,作品《高原情》将根须变为童子的发、绒帽,作品《环佩塞望》将竹根天然弧度压缩成马身动势,根须肌理转化为服饰流苏,面部神态通过传统浮雕技法达到“入木三分”的效果。这种“因须造型”技法成为象山竹根雕的标识性特征。正如原中国工艺美术学会副会长高公博所言:“他将竹根从山野废料变为艺术语言,重新定义了根艺的审美维度。”

一审 邱浩恺

二审 金旭

三审 郭媛媛